積極財政の問題点

1 管理人 2023-08-11 16:36

101 管理人 2023-08-11 16:56

102 管理人 2023-08-11 16:59

国は無駄遣いに走りがち。

だから、国がお金を管理すると、、、

当時、中国で広く流通していたのは銅銭ですが、銅の産出が少ない四川では鉄銭を使用していました。しかし鉄銭は重く、高額の取引には向きません。そこで金融業者は商人から鉄銭を預かり、引換券として紙幣を発行したのです。

北宋政府は商人からこの権利をとり上げ、交子を発行します。政府が保有する銅銭を準備金(担保)として、発行額には上限が定められました。

ところが、政府というのは無駄遣いに走りがちです。戦争や公共事業、宮廷の浪費を賄うため、上限を超えて紙幣を乱発し、信用が一気に失われます。紙幣乱発による通貨価値の下落すなわちインフレが起こるわけです。

北宋の交子、南宋の会子、元の交鈔、すべて同じ経緯で紙くずになり、「インフレ→ 農民暴動→ 王朝崩壊」という経過をたどりました。

中世ヨーロッパでは、フィレンツェ共和国のフローリン金貨、ヴェネツィア共和国のドゥカート金貨などが流通していました。これら金銀貨幣を民間の金融業者が預かり、手形(紙幣)を発行したのは中国と同じです。

https://diamond.jp/articles/-/45202?page=2

103 管理人 2023-08-11 17:08

0 0 落ち着け104 管理人 2023-08-11 18:04

これから中長期的な視点で見た場合、円高の方向に是正することは可能なのだろうか?

105 管理人 2023-08-11 18:08

スタグフレーションを抜け出す唯一の方法は日本企業自身による生産性向上

1 はじめに

https://www.rieti.go.jp/jp/columns/s23_0007.html

107 匿名モードによる書き込みです。 2023-10-18 00:08

0 0 落ち着け108 匿名モードによる書き込みです。 2023-10-18 00:13

円への不信感、拭えぬ個人 マネー海外流出止まらず

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB220NW0S2A920C2000000/

109 匿名モードによる書き込みです。 2023-11-13 05:33

具体的な数字に目をやると、日本の企業や政府、個人が海外に持つ資産から負債を引いた対外純資産残高は前年比+7204億円の418兆6285億円と5年連続で増加しました(以下特に断らない限り前年比とします):

https://comemo.nikkei.com/n/n86236a4f1434

2 管理人 2023-08-11 17:11

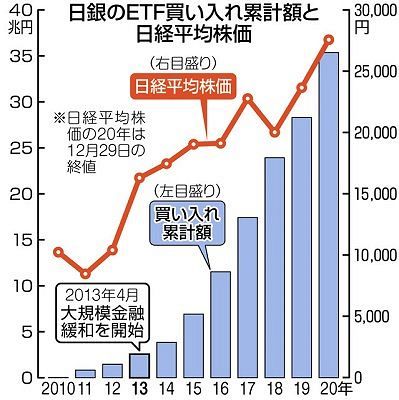

https://www.tokyo-np.co.jp/article/77312

201 管理人 2023-08-11 17:12

0 0 落ち着け202 匿名モードによる書き込みです。 2023-12-06 20:21

https://www.rakuten-card.co.jp/minna-money/bank/bank_knowledge/article_2105_00001/#:~:text=%E9%A0%90%E9%87%91%E5%B0%81%E9%8E%96%E3%81%8C%E8%A1%8C%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%9F1946%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%AF,%E3%81%8C%E4%BA%88%E5%AE%9A%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

203 匿名モードによる書き込みです。 2023-12-19 14:32

[新連載]コロナ融資で延命 過剰債務「ゾンビ企業」日本を揺らす

日本経済の新たなリスクが、水面下で膨らんでいる。それが、身の丈以上の借金に苦しむ過剰債務企業の存在だ。コロナ禍で広がった実質無利子・無担保の「ゼロゼロ融資」の返済が始まり、実質倒産状態にある「ゾンビ企業」が増殖しようとしている。中小企業の倒産の連鎖は地方経済の土台を揺るがし、雇用不安にも直結する。とはいえ、バブル崩壊後と同じように延命に終始すれば、産業の新陳代謝は遅れ生産性向上や賃金上昇の足かせになりかねない。苦境を成長への転機に代えられるか。シリーズ「ゾンビ企業リターンズ」では、現状と再生の道を探る。

「売り上げは以前の4割まで戻ったが、借金を返せる段階ではない。店を畳むことも考えないと」──。東京・新宿で40年以上中華料理店を営む店主(73歳)はこう嘆く。家賃や光熱費などの固定費は月300万円超。時短協力金などの補助金が終了し、春ごろから資金繰りが厳しくなった。

https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00139/091600071/

204 管理人 2024-01-21 05:31

第2節 不良債権・過剰債務は日本経済の重し

前節では、銀行の不良債権の現状を分析した。本節では、銀行が多額の不良債権を抱え、それが減らずに長期にわたって高水準で推移している「不良債権問題」が、これまでの日本経済の長期低迷にどのようにかかわっているかについて検討する。

不良債権と経済との関係については、景気悪化が不良債権問題を悪化させているのであり、不良債権問題が経済の足かせになっているのではない、との指摘がある。前節でも議論したように、景気悪化は不良債権が減らない理由の1つであることは確かである。しかしながら、本節では、逆のルート、すなわち不良債権問題が経済を押し下げるメカニズムがあることを明らかにし、不良債権問題の解決が我が国経済の再生に不可欠であることを示す。

また、不良債権問題は企業の過剰債務問題と密接な関係にあるので、過剰債務が企業の設備投資を減退させるメカニズムもあわせて検討する。

https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je01/wp-je01-00202.html

3 管理人 2023-08-11 17:58

301 管理人 2023-08-18 04:36

302 削除しました 2023-10-04 20:44

303 匿名モードによる書き込みです。 2023-10-14 01:17

中長期的に合理的に判断できる評価能力も問われているということだ。

304 匿名モードによる書き込みです。 2023-10-18 00:19

起こせる企業や人材に投資しなければ現状は変わることはないだろう。あとは、結果を出した組織や個人に

出来高の報奨金を渡してインセンティブを持たせなければ人は動かない。

305 管理人 2023-11-15 06:15

抗生物質の多用が続くと、薬が効かない耐性菌の広がりにつながりかねない。厚生労働省は昨年、重い腰を上げ、抗生物質の適正使用の手引を作成。細菌感染が疑われる重症のときに使用を限り、軽い風邪や下痢には用いないよう勧めている。今年4月の診療報酬改定では、乳幼児の風邪や下痢に際し、適切な説明により抗生物質の処方を避ければ、医師に報酬が支払われる仕組みが新設された。

検査するだけ収入が増す出来高払い

https://toyokeizai.net/articles/-/221458?page=3

4 管理人 2023-10-28 15:41

トルコ経済の現状と今後の注目点

~異例の金融緩和のもとで景気は拡大、しかし、副作用も顕在化~

- トルコ経済は、2018年後半からの景気後退と2020年前半のコロナショックという2つの逆風を乗り越え、2020年後半以降、景気拡大を続けてきた。しかし、景気は足元で減速しており、また、過度な金融緩和政策の副作用として、通貨安、高インフレなどの歪みも顕在化している。

- トルコでは、今年2月初頭に南東部で大地震が発生し、極めて大きな被害を受けた。ただ、今回の大地震がマクロ経済面に与えるダメージは、かつて経験した地震や金融危機の際のショックに比べれば、限定的と見られる。今回の震源地であるトルコ東南部地域は、経済発展が遅れ、工業生産額や輸出額は少ない。こうしたことから、今回の大地震によってトルコの経済成長率が大幅なマイナスに陥るような事態は考えにくい。ただ、震災復興支援などで財政支出が膨張し、それが、今後の経常収支や為替相場に影響を与える可能性がある。

- トルコの景気拡大をもたらした最大の要因とは、通常では考えられないような異例の金融緩和政策であった。インフレ率が急上昇する中、中銀は利上げに踏み切るどころか、予想外の利下げに踏み切り、これが、通貨安やインフレを加速させる一方で、インフレヘッジのための個人消費を煽るなどして、経済成長につながった。つまり、エルドアン政権の経済政策とは、通貨や物価の安定を犠牲にしてでも経済成長を追求するものだったと言える。

- 前述のトルコ当局による異例の金融緩和政策は、景気を押し上げるとともに、株価を著しく上昇させた。トルコの株価は、2021年10月以降、急騰し、その後の1年間で3倍以上に値上がりして、インドやブラジルをはるかに上回る上昇率となった。ただ、この株価急騰は、経済のファンダメンタルズの堅固さによるものではなく、異例の金融緩和政策がもたらした副作用として株式市場への資金流入が起きたことが大きな原因であった。

- トルコ経済における2000年代以降の主要な懸念要因のひとつが、経常赤字の拡大である。トルコの経常赤字の大きさは、国際金融市場で大きなリスクファクターと認識され、新興国通貨への下落圧力が高まる局面では、トルコは「フラジャイル」な国として真っ先に通貨売りの対象になるケースが多く、通貨リラの安定性確保という点で、経常赤字は大きな問題となっていた。

- https://www.murc.jp/library/economyresearch/analysis/research/report_230328/

401 管理人 2023-10-28 15:47

過度な金融緩和や財政出動を行ったとしても、国内に魅力的な投資先がなければ、発行された資金は

海外の通貨や株式に流出し、自国通貨安になってしまうだろう。

やはり国内に質の高いビジネスモデルを創出し、外貨を稼いだり、資金が国内に留まらなければ景気は良くならないはず。

402 匿名モードによる書き込みです。 2024-01-12 16:52

0 0 落ち着け5 匿名モードによる書き込みです。 2023-11-30 19:24

https://www.oanda.jp/lab-education/bonds_basic/bonds3/birth-of-government-bonds/

501 匿名モードによる書き込みです。 2023-11-30 19:25

https://www.oanda.jp/lab-education/bonds_basic/bonds3/birth-of-government-bonds/

6 匿名モードによる書き込みです。 2024-02-03 18:59

万が一アメリカが債務不履行に陥った場合、経済だけでなく金融や不動産においても世界的に計り知れない影響を及ぼします。大混乱が予想される状況下に備えるには、債務不履行の詳細や過去の事例などを押さえておく必要があると言えるでしょう。

そこで本記事は、債務不履行(デフォルト)について日本や海外の例を踏まえ解説します。アメリカでたびたび債務不履行が意識されるようになった背景、仮に、債務不履行に陥った場合に考えられる各業界への影響についてもご紹介。投資家が取るべきポジションについても解説します。ぜひ参考にしてください。

https://coinpost.jp/?p=468602#:~:text=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E3%81%8C%E5%82%B5%E5%8B%99%E4%B8%8D%E5%B1%A5%E8%A1%8C%E3%81%AB,%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%81%8C%E9%AB%98%E3%81%BE%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

601 匿名モードによる書き込みです。 2024-02-03 19:01

しかし、日本は債務不履行に至っていません。それどころか「日本が債務不履行に陥る可能性は低い」とする声もあります。

その最大の理由は、国債を外貨建てではなく、法的には政府から独立した機関である日本銀行の発行する独自通貨「日本円」で発行しているため。いざとなれば、ハイパーインフレーションを引き起こすことを代償に通貨を大量に発行して返済することは可能。また、国債を購入する債権者のほとんどが日本人と日本国内の機関であり(令和4年9月末速報値で海外の保有者は7.1%)、借金が国内で完結している点日本銀行の2022年第四半期の発表によると家計の金融資産は2,000兆円を超えている、つまり国内には十分な額のお金があることも、その理由として挙げられることが多いです。

しかし、そういった意見には反論もあります。例えば、仮にハイパーインフレーションが起きた場合は日本円の価値が暴落するため、対外的な輸入事業に大打撃を与えるでしょう。それは、エネルギーや食料の大部分を輸入に頼る日本にとっては致命的です。

また国債を通じた借金が国内で完結しているとはいえ、国債の半分近くは日銀が保有しています。その構造上、日銀が無限に国債を引き受け続ける対応は現実的ではありません。

今回アメリカが債務不履行の危機に瀕したように、日本にもそのリスクがある点は留意しておきましょう。