差分化の連鎖

2 管理人 2024-06-26 13:15

0 0 落ち着け201 管理人 2024-06-27 08:52

(例えば、水の中に絵の具を垂らすと絵の具が水の中で拡散していく。)

易経や、生命の樹のタロットは、この世界の発散という法則を古い時代から見出していた人たちがいたことを示しているのでは?

202 管理人 2024-06-27 10:40

theory of emanation

203 管理人 2024-06-27 11:11

思想[編集]

カバラでは世界の創造を神「アイン・ソフ(エイン・ソフ、エン・ソフとも)」からの聖性の10段階にわたる流出の過程と考え、その聖性の最終的な形がこの物質世界であると解釈をする。この過程は10個の「球」(セフィラ)と22本の「小径」(パス)から構成される生命の樹(セフィロト)と呼ばれる象徴図で示され、その部分部分に神の属性が反映されている。

また、聖書無謬主義から一見矛盾している『旧約聖書』の記述を神秘主義的解釈を用いて影響を受け読み解く(というよりは書かれたトーラーを補完する口伝のトーラーによる解釈である)。一例として『創世記』冒頭の天地創造には人間創造の場面が2回出てくる。文献学的にはこれは別系統の神話を一つの書物に統合した為に生じた矛盾と考えられているが、カバラでは実際に人間創造が2回(またはそれ以上)行われたと解釈する。

ユダヤ教では一般的な宗教に見られる「死後の世界」というものは存在しない。カバラでは、魂は個体の記憶の集合体であり、唯一神は全ての生命に内在し、唯一神は永遠の魂(命の木)である。個体が善悪を分かち、各々の記憶は神へ還っていく。神はただ記憶を収集し、善悪を分かたない。神では、善の記憶が再創造の素材になり、悪の記憶が無くなる。

カバラでは次のような寓話がある。

204 管理人 2024-06-27 11:16

205 管理人 2024-06-27 11:28

素粒子が集まって原子が生まれ、原子はいろいろな種類に分かれた。原子の絡まりあいの差分化で様々な存在が生まれていく。

宇宙は今でも膨張し続けているのだという。発散と多様化、放射が無限に続いていく?

206 匿名モードによる書き込みです。 2024-06-27 18:43

207 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-03 12:01

209 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-03 12:05

0 0 落ち着け2010 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 07:00

0 0 落ち着け2011 管理人 2024-09-29 21:47

0 0 落ち着け3 管理人 2024-06-26 13:17

.jpg)

.jpg)

301 管理人 2024-06-26 18:55

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E6%A8%B9

302 管理人 2024-06-26 18:57

古今東西、人類に普遍的な感覚なんだろうか?

303 管理人 2024-12-17 12:04

4 管理人 2024-06-26 18:50

0 0 落ち着け401 管理人 2024-06-26 18:53

多様性と差分化の連鎖が樹木の枝分かれという概念とぴったりと当てはまったからこそ、「生命=樹木」という概念が選ばれた?

何か人間の深層心理的に働きかけて、そのイメージがぴったりとハマったから?

402 管理人 2024-06-27 10:34

.jpg)

403 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 06:07

5 管理人 2024-06-26 19:35

「差分の最小単位」である0と1を大量に組み合わせることで多くの桁の数字や計算、そしてパソコンのモニターに映し出される

画像やら動画やら、ネットワークやらが生まれるんだから「差分」それ自体があらゆる表現を作り出すということはとても脅威的なことだ。

501 匿名モードによる書き込みです。 2024-06-27 12:04

0 0 落ち着け502 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-03 12:16

系統樹や分類ということばはこれまで動植物の博物学(ナチュラル・ヒストリー)と関連づけて論議されることが多かった。しかし、関連資料を探索するにつれて、系統樹は単に生物だけをターゲットにしていたわけではないことが見えてきた。多様なオブジェクトを人間にとって理解しやすくするための図形言語あるいは表現手段として、系統樹は生物学や博物学を越えたもっと広い視野のもとにとらえ直す必要があるだろう。系統樹は「図像」という表現手段によって、オブジェクトの多様性のもつ情報を貯蔵・伝達するという大きな役割を背負ってきたのである。

それと同時に、「絵」としての系統樹は独自の美的要素を色濃く帯びている。連載初回に登場するのは、19世紀のドイツを代表する進化学者だったエルンスト・ヘッケル(Ernst Haeckel, 1834-1919)である。彼は、ドイツ中部の名門イェナ大学を足場として研究活動に励んだ。生物界全体に及ぶ系統発生に関心を抱いた彼の名は、現在では、「生物発生原則」すなわち「個体発生は系統発生を繰り返す」という学説の提唱者として広く知られている。しかし、ヘッケルの本領は、情報伝達ツールとしての系統樹の美的観点を一般に知らしめた点にあった。若い頃から画才に恵まれたヘッケルが描き続けた系統樹は生物学のみにとどまらず、グラフィック・デザインの分野にもその強い影響を及ぼした。

https://www.nttpub.co.jp/webnttpub/contents/mandara/001.html

503 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-03 12:19

系統樹曼荼羅―チェイン・ツリー・ネットワーク 単行本 – 2012/11/9

「分類」は人間の根源的な認知行為である。人類は歴史を通じて「分類」をし、「系統樹」などの図像表現を用いてきた。それらはいわば図形言語であり、科学の出発点でもある。「系統樹」「分類」の意義を説いてきた著者が、科学と芸術のはざまにある「系統樹」図像を集大成して、現代的な意味を問う、楽しくも刺激的な一冊。

https://www.amazon.co.jp/%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E6%A8%B9%E6%9B%BC%E8%8D%BC%E7%BE%85%E2%80%95%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF-%E4%B8%89%E4%B8%AD-%E4%BF%A1%E5%AE%8F/dp/4757142633

504 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 03:23

知能という言葉をどのように定義するべきかという問いに対しての一つの回答として、「多様な選択肢の中から一つの正解を”選び取る”能力」

だという意見を聞いたことがある。

問題が発生した時、解決策を提示する場合、様々な選択肢を思い浮かべた後(発散思考)、それらの選択肢の中から、

好ましい選択を選び取ること(収束思考)が求められる。

「エデンの知恵の樹」という言葉は、問題解決のためのプロセスとして様々な選択肢を考え出すことが、思考が樹木の枝分かれ状に発散し、

それらの枝分かれした選択肢の中から、一つの回答を選び出すということを「知恵」と「樹木」で表したということなのではないだろうか。

自分は過去に、介護用ベッドの発明案を考え出す時、ベッドアクチュエーターの動力源として、電力式、油圧式、空圧式、手動方式など、

様々な可能性を考えた時があった。その中から、浴槽に入れるベッドの動力源は空圧方式が適切だと考えた。

https://archeboard-363d29e73894.herokuapp.com/topics/index/trees/not_login_posts/11

選択肢を適切に選び取るということは、知能の一つの形態なんだろうか?

505 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 03:26

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A5%E6%81%B5%E3%81%AE%E6%A8%B9

506 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 03:32

裸の王様は自身が裸であることを恥だとは思っていなかった。何も知らないことよりも幸せなことは無いのかもしれない。

確かに知識を蓄えていくことは楽しいことではあるが、新しい情報をインプットし続けることは疲れることもあるし、

知りたくなかったことも頭に入ってくることがある。しかし、仏陀は知恵を付けた上で、それでも幸福だったのだという。

507 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 04:59

508 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 05:14

https://www.kango-roo.com/learning/3282/

https://toriyorofu.jp/obi/tree_of_life03/

「人間の脳の神経細胞ネットワーク」と「生命の樹、知恵の樹」と「系統樹」が、全く同じ樹状の枝分かれの形として完全に一致していることは、

間違いなく偶然から生まれたものではない。強く断言できる。

宇宙のシステムそれ自体が発散、多様化、枝分かれを生み出すことが本質として表れているので、神話の時代から、人類は感覚的にその構造を

表すために「樹状」という象徴を選ぶ以外に「選択肢」が無かった。

脳の神経細胞ネットワークは、身体の五感から受け取ったあらゆる情報を取捨選択する必要がある。

うるさい場所でも人間は、ノイズとしての情報を遮断して作業に集中できる人もいる。

これまで培っていた技能と経験から、本人にとって、環境にとって好ましい出力を達成するために、発火するべき細胞としない細胞を

選び取らなければならない。これは、現実世界から提示されるあらゆる可能性に対応するために、複雑に枝分かれした神経細胞のあらゆる機能から、

好ましい出力を選び出すために、それらのネットワークは樹状でなければならなかったということになる。

5010 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 06:14

ライプニッツは、おそらくヨーロッパの主要な知識人の中で初めて中国文明に深い関心を抱いた人物であり、中国に駐在するヨーロッパのキリスト教宣教師と連絡を取ったり、その著作を読んだりして、中国文明を知ることになったのである。彼は『孔子経綸』を出版された最初の年に読んだようである[182]。彼は、ヨーロッパ人は儒教の倫理的伝統から多くを学ぶことができるという結論に達した。彼は漢字が彼の普遍的な特性の無意識の形である可能性について熟考した。彼は易経の六芒星が000000から111111までの二進数に対応していることに注目し、このマッピングは彼が賞賛する哲学的数学の類において中国の主要な業績の証拠であると結論付けた。 ライプニッツはキリスト教を表す二進法の考えを中国の皇帝に伝え、それが彼を改心させることを望んでいた。ライプニッツは当時の主要な西洋哲学者の中で唯一、ヨーロッパの優勢な信仰に儒教の考えを取り入れようと試みた。ライプニッツは中国の哲学的な考え方が大好きだったのだった 。

https://note.com/rodz/n/nda0b569c3158

5011 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 07:11

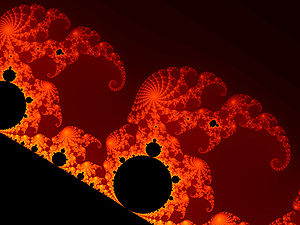

その再帰処理の中で枝分かれが無限に生成され、どの部分と集合、どれだけマクロに見てもミクロに見ても、同じような枝分かれと多様化構造が

確認できる。

枝分かれ、多様化、あらゆる世界の可能性を認識し、必要な情報と不必要な情報を取捨選択し、適応的な出力を行うために、

多様な出力と、あらゆる選択の可能性を準備するため、学習するため、人間の脳の神経細胞ネットワークは樹状に広がっていなければならなかった

のだと思う。

5012 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-04 23:03

何かの議題について語る時、例えば経済について語るのであれば、金融、財政、教育、法規制、人材、社会構造、世界情勢など、

様々な要素、視点から語ることが出来るし、それらの知識が連携して議題を語ることが出来ると思ったからこのようなサイトを構築した。

これは、マインドマップや大谷翔平選手が目標を達成するために目標曼荼羅を作成したことと全く同じことだと思う。

目的を高レベルで達成するための各必要条件項目を分別して、それらの知識が合理的に連携を取ることで到達できるということなんだろう。

(中学生、高校生の時点でそのことを強く意識していた大谷選手は、とても驚異的なことだと思う。普通ではない。)

宇宙のどんな存在でもその性質を維持するために多くの必要条件を備えることが強いられる。

例えば植物であれば、どのような必要条件の曼荼羅が作成できるだろうか。

必須元素、確か16種類だっけ?日光、二酸化炭素、水、土壌のPH濃度、他にもいろいろあるのだろうけど、

それらすべてが過不足なく条件が揃って初めて植物は植物として存在できる。

水が無ければ枯れるし、栄養素が過剰であれば、富栄養化が起こってしまう。

5013 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 07:48

要素は更なる細分化した要素に分解可能で、全体は更なるマクロ構造の部分になっている。

フラクタル的に、無限に広大で、無限に細分化できる。

5014 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 11:24

5015 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 11:28

5016 削除しました 2024-09-16 17:56

5017 管理人 2024-09-19 03:37

どれほどの意味があるんだろうか、このサイトに。

5018 管理人 2024-10-20 19:50

音楽と数学

本項目では、音楽と数学(おんがくとすうがく)の関連性について述べる。

音楽は現代数学の公理的基礎を持たないにもかかわらず、音楽理論家は音楽を理解するために数学を使用することがある。数学は「音の基礎」であり、音楽に存在する音それ自体の配列が注目すべき数的性質を宿している。これは単に自然現象が、驚異的な程に数学的性質を有しているからである[1]。古代中国人、エジプト人、そしてメソポタミア人は音の数学的原理を研究していたことで知られているが[2]、古代ギリシアのピタゴラス教団が数の比率、特に小さな整数の比率による音階の表現を研究した研究者集団として有名である[3]。彼らの教条は「自然界のあらゆる構成物は数から生じるἉρμονία ハルモニア(調和)から成り立っている」というものであった[4]。

プラトンの時代よりハルモニアは自然学(物理学)の基礎部門のひとつとして見なされていた。(なお、この部門は現代では音響学として知られている。)古代のインドや中国の音楽理論家もまた似たような方法論をとった。彼らは皆、和声やリズムの数学的法則が私達の暮らす世界の理解だけでなく、人類自体の理解にとっても不可欠なものであることを示そうと務めた[5]。孔子はピタゴラスと同じく、小さな数である1、2、3、4をあらゆる完全性の根源であるとみなしていた[6]。

音楽を作曲し、聞く新たな方法を見出す試みは集合論、抽象代数学、数論の音楽への適用を促すこととなった。作曲家の中にはバルトークなど、自身の作品に黄金比やフィボナッチ数を取り入れた者もいる[7][8]。

5019 削除しました 2024-12-15 04:47

5020 削除しました 2024-12-15 04:56

5021 管理人 2024-12-17 14:36

その信頼関係から生まれるチームワーク、他者とのフォローの交換をより高いレベルで行うことで、自分自身にも他者にも

良い影響を与えることが出来るという効果が生まれるということを意識していることが分かる。

実際に彼は中学、高校時代と恩師に恵まれていたのかもしれない。

そして何よりも二刀流に理解を示した栗山監督に出会えたことは彼の人生にとって大きな影響を及ぼしたと思う。

恐らく、栗山監督は彼がメジャー挑戦するときにも何かしらのフォローをしていただろうし、そしてWBCの時にも

彼らの信頼関係の力が優勝という結果を生み出したことに大きな影響を与えたと思う。

彼は今ドジャースにいる。24シーズンの結果は本塁打王、打点王、50盗塁を含め、MVPやその他タイトルの記録ずくめだった

それを「運」だけの力だとは思えない。彼自身が狙って「周りの人間関係」という環境をよりよく調整できるように、

積極的にそれらの効果を狙ってこの環境を、彼自身が用意していったのだとしか思えない。とても長期的な視点を持って。

「純粋な運」だけで語るなら、水原一平の件は運が悪いとしか言えないものだが、彼自身の努力によって勝ち取った周りからの信頼の力によって、

水原氏の件が汚点とならず、むしろ彼の信頼がそれを跳ね除けたと評価するしかないだろう。

5022 削除しました 2024-12-17 14:48

5023 管理人 2025-01-05 17:47

神経細胞が発火する細胞としない細胞を選び取って出力の差異を作り出すことは、

易経の八卦からライプニッツが二進数を生み出し、その二進数からコンピューターのあらゆる出力が生まれたことと全く同じだと思う。

コンピューターの集積回路は、0と1によって出力するビットとしないビットを選び取ってその

0と1の集積によってあらゆる出力を表現することが出来ることと同じ。

https://originalnews.nico/148005

https://takuma.clinic/motor_neuron

5024 管理人 2025-01-08 05:29

例えば、「色」というものはそれ自体「質」的な表現だと思われるけれど、色は光の波長の「周波”数”」、つまり数によって表現されているもの

なので、数で表現できる時点で2進数に変換して表現できるということになる。

「質と量は違う」ということは言えるが、本質的には質と量に明確な境界線は無い。

あらゆる存在や現象(森羅万象)は、細かく見ていくとすべて数学的に記述できるので、質的に見えるものも、実は量的な数値に変換できる。

それが物質であり、エネルギーであるという時点で、何かしらのパターンを持ってそこに存在している時点で、何かしらの数値によって

それは表現されているはず。他の例を挙げれば、「人間の人格」とは質的なものだと言えるが、

その本人の人格をそのように足らしめているものは、その本人の脳であり、腸内環境であり、他者や環境との相互作用であり、

健康状態や、精神状態であるということなので、それは一つの物理現象だと言える。

脳内では大量の神経細胞と化学物質と電気信号が物理的な、数学的なとても複雑な連携を取っているものだし、

その考えを拡張すると、個人のすべての物理的な状態や他者や環境それ自体、そこから生まれるすべての現象は、すべてが物理的であり、

数学的にモデル化できるということになるはず。

(しかし、現実世界というものは、あまりにも関数の項が多すぎる多項式なので、そのすべてを正確に把握してモデル化することは人間には不可能。)

つまり人間は、直観的に見て比較的簡単に数値化できるものを「量的」だと判断することが多く、(例えば長さとか、大きさとか、モノや人の数とか)

直観的に見て数値化することが比較的困難だと思うものを「質的」だと判断しているに過ぎない。(色、人間の個性、文化、味、音、匂いとか)

5025 管理人 2025-01-14 01:26

差異と差分がただ分かれるだけではなく、それらが連携しあうこと(ネットワークを生み出すこと)で、よりマクロな新しい表現は生まれる。

0と1の大量の集積によって、例えばモニターに映し出される文字情報、画像情報、音声情報、すべての情報が生まれている。

それはコンピューター科学の分野だけではなく、すべての宇宙の森羅万象に当てはめることが出来る。

素粒子はそれらがまとまり、つながりあうことで(ネットしあうことで、)原子になり、原子は更につながりあうことで、

分子になり、分子は高分子を、高分子は細胞を、細胞は生命を、生命は社会を、

社会はすべての文明、産業、情報、あらゆる複雑な表現を生み出していく。

5026 管理人 2025-01-26 06:27

5027 管理人 2025-01-28 17:23

表現するために、人間の神経細胞ネットワークは樹状な形になっていると解釈するべきか?この表現の方が分かりやすいか?

5028 管理人 2025-02-02 18:52

空〜あるでもなく、ないでもない〜

https://tibs.jp/20240712_8803/

5029 管理人 2025-02-10 21:14

AIに聞いたところ、赤と青の周波数の差異、差分は、上記のような違いがあるということらしい。詳しい理屈はよく分からない。

ある特定の周波数の光が人間の網膜から脳の信号情報として受容されると、なんだかよく分からないけどそれらの色を体験することが出来る。

これがいろいろな種類の元素の違いで言うならどのような表現が可能だろうか。

.jpg)

水素同位体の原子図、原子核の陽子の数によって名前が変わる。

ヘリウムの原子図、水素同位体とは電子の数が二個だという点で違い(差異、差分)がある。

5030 匿名モードによる書き込みです。 2025-03-21 02:02

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””

知能という言葉をどのように定義するべきかという問いに対しての一つの回答として、「多様な選択肢の中から一つの正解を”選び取る”能力」

だという意見を聞いたことがある。

問題が発生した時、解決策を提示する場合、様々な選択肢を思い浮かべた後(発散思考)、それらの選択肢の中から、

好ましい選択を選び取ること(収束思考)が求められる。

「エデンの知恵の樹」という言葉は、問題解決のためのプロセスとして様々な選択肢を考え出すことが、思考が樹木の枝分かれ状に発散し、

それらの枝分かれした選択肢の中から、一つの回答を選び出すということを「知恵」と「樹木」で表したということなのではないだろうか。

自分は過去に、介護用ベッドの発明案を考え出す時、ベッドアクチュエーターの動力源として、電力式、油圧式、空圧式、手動方式など、

様々な可能性を考えた時があった。その中から、浴槽に入れるベッドの動力源は空圧方式が適切だと考えた。

https://archeboard-363d29e73894.herokuapp.com/topics/index/trees/not_login_posts/11

選択肢を適切に選び取るということは、知能の一つの形態なんだろうか?

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

という文章を書いた。

これは「遺伝的アルゴリズム」にかかわる話になってくるんじゃないかと思う。

5031 管理人 2025-06-01 10:07

5032 管理人 2025-09-28 14:15

6 匿名モードによる書き込みです。 2024-08-22 14:51

https://www.amazon.co.jp/%E5%9B%9E%E8%BB%A2-%E5%85%AB%E5%8D%A6%E5%A4%AA%E6%A5%B5%E5%9B%B3-%E5%91%A8%E6%98%93%E5%85%AD%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%8D%A6-%E9%A2%A8%E6%B0%B4-%E9%96%8B%E9%81%8B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0/dp/B0BY4YNSLJ

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%AA%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-12%E6%98%9F%E5%BA%A7-%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89/dp/B0CL365KV1

https://www.amazon.co.jp/STLANGS-%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E7%A5%AD%E5%A3%87%E5%B8%83%E6%98%9F%E5%BA%A7%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E5%8D%A0%E6%98%9F%E8%A1%93%E5%8D%A0%E3%81%84%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%BF%E3%83%9A%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A3%85%E9%A3%BE/dp/B0D6LCMHXN

https://gendai.media/articles/-/74301?page=1&imp=0

601 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-03 12:07

7 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-05 00:36

701 ぴっぴ 2024-09-09 10:03

・材料の知識

・カレーのルー

・野菜

702 ぴっぴ 2024-09-09 10:26

存在、現象、それ自体を構成する要素に分解することができる。

要素同士が合理的に連携し合うことで、生命でも、組織でも、目的でも、それ自体が存在すること。目的に到達することができる。

703 管理人 2024-09-16 17:02

704 管理人 2025-05-30 15:56

705 管理人 2025-05-30 16:08

706 管理人 2025-05-30 16:09

8 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-05 00:37

801 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-05 00:40

802 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-05 01:06

803 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 07:16

- 真核生物は、原核生物であるアーキアがバクテリアの細胞を取り込み共生することで誕生したという仮説が広く支持されています。

- 真核生物の細胞にはミトコンドリアという小器官があり、エネルギーをつくり出しています。このミトコンドリアは、取り込まれたバクテリアが進化したと考えられています。

- 真核生物は、地球表層環境に酸素が増える中で、酸素から身を守るために細胞のつくりを変えていく中で生まれました。

- 真核生物の化石としては約14億年前のものが発見されていますが、ゲノムに基づく系統樹から、真核生物はおよそ12−18億年前に発生したと考えられるという説もあります。

804 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 07:25

細胞同士が連携することによって、更に複雑な生命体も発生しうる。

805 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 07:34

https://logos.ls.toyaku.ac.jp/~lcb-7/keywords/originofeukarya.html

https://koga312.com/archives/946

http://socialstudies1.blog.fc2.com/blog-entry-22.html

https://www.aradas.net/journal/476

https://cocoro-sora.net/clm/xphilosophy07auf.html

恐らく、「差異連鎖の枝分かれ」は、「ただ分かれる」だけなのではなく、

「枝と枝が絡まりあい、融合する」ことで、新しい存在を生み出すことも多いと言っていい。

806 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 07:42

せっかく創発を現場に促し、現場の気づきがマネジメントに上がってきたとしてもスルーされているケースがあります。アイデアの伝え方が拙いことも一因ですが、創発を促しているのですから上手に拾っていきたいものです。

では、現場で発見された気づき(特にジョブ)やアイデアを「創発」にするにはどうしたらいいでしょうか?

もちろん、現場が多くのアイデアを出すことは必要です。しかし数を出すだけでは十分ではありません。同じモードで「創発しろ!」「アイデアを出せ!」という掛け声があっても、吸い上げて拾い上げるプロセスがなくては、途中で跳ね返ってきてしまいます。この状態を経験した現場は、最悪、「ウチの組織ではアイデアを出しても無駄だ」とあきらめモードになってしまい、二度とイノベーションの機運が高まらなくなることもあります。脅しているのではなく、こうした学習性無力感を持つ組織は珍しくありません。楽しいだけのアイデア出しワークショップに弊害があるのは、こうした影響があるからです。

創発を根付かせようとすると、アイデアが出たあとの「イノベーション・マネジメント」は不可欠です。言い換えると、イノベーション・マネジメントは創発をつくり出すための仕掛けであり、仕組みなのです。

- どのようなアイデアを求めているのかを示し、募集する

- 集まったアイデアを評価する

- アイデアを事業仮説として育成する

- 事業仮説から戦略上の事業として認定する

https://blog.indee-jp.com/3945/

807 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 07:58

0 0 落ち着け808 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-06 09:07

「創発」は主に複雑系の理論において用いられる用語であるが、非常に多岐にわたる分野でも使用されており、時として拡大解釈されることもある。

シロアリの塚は自然界での創発の例である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E7%99%BA

809 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-07 05:21

8010 匿名モードによる書き込みです。 2024-09-07 07:45

異分野融合の場から次々と生まれるイノベーション

https://project.nikkeibp.co.jp/atclmono/vision/060500031/?P=2

8011 削除しました 2024-09-16 17:53

8012 管理人 2024-10-02 14:52

「万能の天才」と称されるレオナルドは、芸術家、画家でありながら博学者、科学者、占星術師としての一面も持ち、鏡文字、音楽、建築、料理、美学、数学、幾何学、会計学、生理学、組織学、解剖学、美術解剖学、人体解剖学、動物解剖学、植物解剖学、博物学、動物学、植物学、鉱物学、天文学、気象学、地質学、地理学、物理学、化学、光学、力学、工学、流体力学、水理学、空気力学、飛行力学、飛行機の安定、航空力学、航空工学、自動車工学、材料工学、土木工学、軍事工学、潜水服などの分野に顕著な業績と手稿を残したとされる。完全に解明されていない作品もあり、21世紀になっても幻と言われる作品も存在している[3]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%81

8013 管理人 2024-10-02 14:53

また、イタリアでのルネサンス繁栄には、この他にもさまざまな出来事が影響しているとされる。例えば、1453年のオスマン帝国によるコンスタンティノープルの陥落、すなわちビザンツ帝国の滅亡だ。これを機に、ギリシアの学者たちによって、ユークリッドやプラトン、アリストテレスら古代ギリシア・ローマの叡智が持ち込まれたことで、当時のイタリアは、ダ・ヴィンチをはじめ多くの知識人たちの知的好奇心や創造力をより掻き立てるような環境にあったといえる。

さらに、ダ・ヴィンチが青年期を過ごしたフィレンツェでは当時、技術やデザイン、化学、商業などの組み合わせで成り立つ繊維産業が栄えており、画家、絹職人、商人らが連携して芸術的な織物を生み出していた。このため、ルネサンスには、異分野のアイディアや、幅広い分野を融合させる能力が重んじられる風土もあった。

権威や伝統に固執することなく健全な批判精神を持ち、さまざまな分野の知を結集し、理想の実現に向けて進化させていく——こうしたダ・ヴィンチの才能を存分に発揮できる土台が、ルネサンスでは整っていたのだ。

これは、ダ・ヴィンチの手稿にも現れている。

さらに手稿には、今でいう「ToDoリスト」のようなものも見られる。なかでも「算術の専門家に三角形から正方形を切り出す方法を教えてもらう」「ブレーラ修道士に『デ・ポンデリブス』(中世の力学についての書)について訊く」「水力学の専門家を見つけて、ロンバルディア流の閘門、運河、水車の修復方法を尋ねる」といったようなメモからは、他分野や他業種の専門家と交流することを好み、そこでの議論から新たな知見を得ることに対して非常に積極的だった様子が見て取れる。

このように多くの専門家と意見交換や共同作業をすることで、自分の理想を実現させようとしていたダ・ヴィンチ。当時のルネサンスの環境を活かして、「オープンイノベーション」を起こすことのできる精神が備わった人物だったといえるのではないだろうか。

https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2020/1109/

8014 管理人 2024-10-20 19:52

音楽と数学

本項目では、音楽と数学(おんがくとすうがく)の関連性について述べる。

音楽は現代数学の公理的基礎を持たないにもかかわらず、音楽理論家は音楽を理解するために数学を使用することがある。数学は「音の基礎」であり、音楽に存在する音それ自体の配列が注目すべき数的性質を宿している。これは単に自然現象が、驚異的な程に数学的性質を有しているからである[1]。古代中国人、エジプト人、そしてメソポタミア人は音の数学的原理を研究していたことで知られているが[2]、古代ギリシアのピタゴラス教団が数の比率、特に小さな整数の比率による音階の表現を研究した研究者集団として有名である[3]。彼らの教条は「自然界のあらゆる構成物は数から生じるἉρμονία ハルモニア(調和)から成り立っている」というものであった[4]。

プラトンの時代よりハルモニアは自然学(物理学)の基礎部門のひとつとして見なされていた。(なお、この部門は現代では音響学として知られている。)古代のインドや中国の音楽理論家もまた似たような方法論をとった。彼らは皆、和声やリズムの数学的法則が私達の暮らす世界の理解だけでなく、人類自体の理解にとっても不可欠なものであることを示そうと務めた[5]。孔子はピタゴラスと同じく、小さな数である1、2、3、4をあらゆる完全性の根源であるとみなしていた[6]。

音楽を作曲し、聞く新たな方法を見出す試みは集合論、抽象代数学、数論の音楽への適用を促すこととなった。作曲家の中にはバルトークなど、自身の作品に黄金比やフィボナッチ数を取り入れた者もいる[7][8]。

8015 管理人 2024-10-20 19:55

数理生物学

数理生物学(すうりせいぶつがく、mathematical biology)、または生物数学(せいぶつすうがく、biomathematics)と呼ばれることもあり、その場合は、数学的側面を強調している。また、理論生物学(理論生物学、theoretical biology)と呼ばれることもあり、その場合には、生物学的側面を強調している。 少なくとも4つの主要な亜領域、生物数学モデリング(biological mathematical modeling)、複雑システムバイオロジー(relational biology/complex systems biology(CBS))、バイオインフォマティクス(bioinformatics)、および計算機数学モデリング(computational biomodeling/biocomputing)を含む。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E7%90%86%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6

8016 管理人 2024-10-20 20:00

数学的な美

数学的な美(すうがくてきなび、英語: mathematical beauty)とは、数学に関する審美的・美学的な意識・意義・側面である。数学的な美 (mathematical beauty) と数学の美 (beauty in mathematics) はしばしば同義に扱われるが、後者が数学そのものの審美性の概念であるのに対して前者は数学を含む全ての事象の数学的側面に注目する点で異なる。前者は後者を含む意味で捉えられることもある。本文では前者の意味に基づいて論じる。

多くの数学者は自らが考察している対象、あるいは数学そのものから美学的な喜びを覚えている。彼らは数学(あるいは少なくとも数学のある種の側面)を美として記述することにより、この喜びを表現している。数学者は芸術の一形態あるいは少なくとも創造的な行動として数学を表現している。このことはしばしば音楽や詩を対照として比較される。数学者バートランド・ラッセルは数学的な美に関する彼の印象を次のように表現した。

それを正しく考察された数学にあるものは真実のみではない。そこには至高の美、すなわち、彫刻が持つような冷淡で厳粛な美、人間の弱い性質が惹き付けられることなく、絵画や音楽の華麗な罠なしに、依然として崇高で純粋な、そして偉大な芸術のみが見せることができる強固な完成度の有能性を備えている。真の歓喜の精神は、高揚、人類以上のものであるという感覚、最も卓越した優越性の試金石であり、詩がそうであるように確実に数学において見つかるものだ[1]。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E7%9A%84%E3%81%AA%E7%BE%8E

8017 管理人 2024-10-20 20:02

1/fゆらぎ

ピンクノイズはこの1/fゆらぎを持つノイズであり、1/fノイズとも呼ばれる。自然現象においても見ることができ[1]、具体例としては人の心拍の間隔、ろうそくの炎の揺れ方、電車の揺れ、小川のせせらぐ音、目の動き方、木漏れ日、蛍の光り方、スカートの揺れ、髪の揺れなどがある。また物性的には、金属の抵抗、ネットワーク情報流が例として挙げられる。

1/fゆらぎの効果は世界中で研究されており、「1/fゆらぎに関する国際シンポジウム」が40年以上にわたって2年ごとに世界各国持ちまわりで開催されている[2]。生物に与える効果については、生体のニューロン(神経細胞)が生体信号として電気パルス(電気信号)を発射しており、細胞の発射間隔を調べたところ、その間隔が1/fゆらぎをしていることが発見されている[3][4][5][6]。 そのことから、生体のリズムは基本的には1/fゆらぎをしていると分かり、この1/fゆらぎは快適性と関係があることが判明している[7][8]。人間の生体は五感を通して外界から1/fゆらぎを感知すると、生体リズムと共鳴し、自律神経が整えられ、精神が安定し、活力が湧くと考えられている[9][10]。精神・心理的変化(Mental / Psychological transition: 鬱状態から回復へ精神・心理的状態が変化)時の人間が描いた絵画などに1/fゆらぎが表現されたケースを科学的に示した例がある[11]。

物理学者の武者利光による研究で、自然界の1/fゆらぎ音を聴くと脳内がα波の状態になり、人間の生体にリラクゼーション効果をもたらすと発表されている[13]。ヒーリング・ミュージックの効能の説明にも使われる言葉であり、規則正しい音とランダムで規則性がない音との中間の音で、音響振動数のゆらぎが生体リズムのゆらぎと同じ音楽は、人に快適感やヒーリング効果を与えると考えられる。1/fゆらぎは研究が進むにつれて、結晶の格子振動、地球の自転、自然現象、生物など多岐に及んで、いわゆる名曲と言われるものも1/fゆらぎを示すことが分かってきた[14]。

8018 管理人 2024-10-29 07:16

8019 管理人 2024-11-26 18:35